前言:現代認為人造的反式脂肪是比飽和脂肪更不健康的脂肪,因此在少數國家中被嚴格管制,而較多國家要求食品製造商必須在產品上標注是否含有反式脂肪,美國加工食品內的反式脂肪已經幾乎消失(因為法令規定一定要誠實標示、而公眾也知道反式脂肪比飽和脂肪危險許多),並即將正式全面禁用,而也有多起因反式脂肪而引起的法律訴訟正在進行(主要是針對速食店進行的訴訟)。許多食品公司已經主動的停止在產品中使用反式脂肪,或是增加不含反式脂肪的產品線。(摘自維基百科)

脂肪和脂肪酸有何不同

脂肪是一群化學合成物的合成體,其中包含脂肪酸。我們日常所需的「熱量」即以脂肪的型式儲存在人體中。脂肪也是人體必需的營養素之一,它提供身體不可以或缺、且無法由人體自行合成的必須脂肪酸;而脂肪和脂肪酸的形式是可以交互轉變的。

脂肪酸的主要型態為何

一般常聽到的脂肪酸名稱有:飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸,這也是脂肪酸存在的三種主要型式。一般分類如下:

| 脂肪酸 |

說明 |

不

飽

和

脂

肪

酸 |

單元 |

植物油中含量較多,如橄欖油、芥花油、

菜仔油等。一般適用於炒菜烹調之選擇。 |

| 多元 |

植物油中含量較多,如葡萄籽油、亞麻仁油、

紅花籽油、葵花油、沙拉油...等。一般用於炒

菜烹調之選擇。 |

| 飽和脂肪酸 |

動物性油脂中(如牛油、豬油)含量較多,植物

中如椰子油、人造奶油、棕櫚油等含量豐富,

一般而言,飽和脂肪酸多者油脂品質較安定,

適合油炸。 |

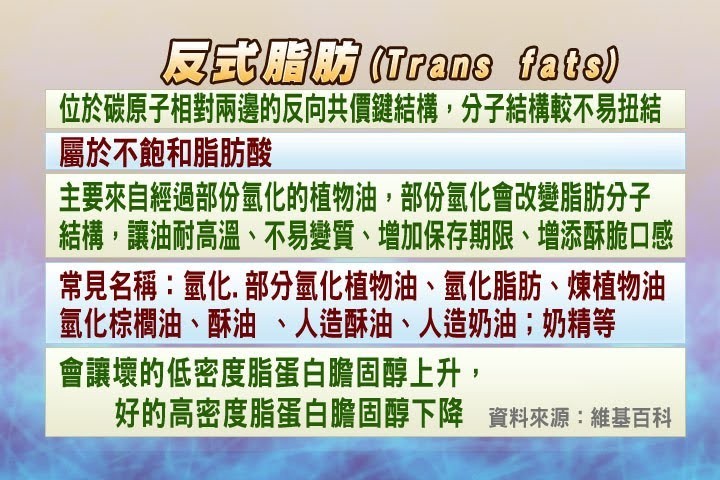

什麼是反式脂肪酸

脂肪酸的構造是一群碳原子兩兩相接成一條長鏈,末端是個酸基,骨幹的碳與碳之間若有雙鍵,依據兩個碳原子上的兩個氫在雙鍵同一側(順式)或不同側(反式)而分為順反式脂肪酸。動植物合成的脂肪酸都是順式,大約只有兩種情況會產生反式脂肪酸,一是在化學作用下,例如油脂加工過程中的氫化處理,就是把氫加到脂肪酸的雙鍵上,使它飽和,雙鍵越少亦即越飽和,就越硬,製造出來的油脂若仍有不飽和雙鍵(即部分氫化油),脂肪酸會由順式變成反式,因為反式構造四平八穩,較穩定;經過氫化的油脂,其飽和脂肪酸增加、穩定性提高、可延長油脂的保存期,便於塗抹,用這類油脂烘焙出來的食物也較為酥鬆,用來油炸食物時產生油脂劣變速度也較慢,但卻有產生反式脂肪酸的缺點。

反式脂肪酸的另一個來源是微生物,如牛羊的反芻胃中的微生物,會把牧草發酵合成脂肪酸,其中即含有部分反式脂肪酸,但有研究指出這些脂肪酸屬共軛反式脂肪酸者(如共軛式亞麻油酸)並不具健康負面效應,反具有抗疾病效果,是為例外。

反式脂肪酸對健康有什麼影響

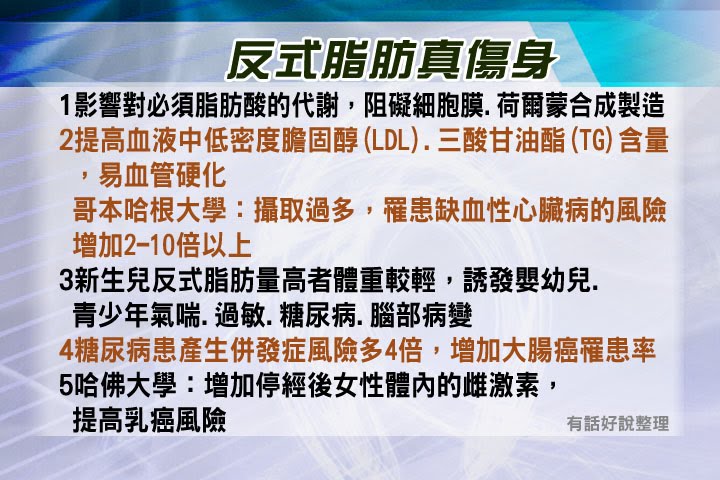

研究發現,反式脂肪酸的攝取會增加血液中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)濃度,降低血中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)濃度,LDL-C為壞的膽固醇,若血液中濃度過高會增加罹患心血管疾病的風險,HDL-C為好的膽固醇,可保護心血管系統。流行病學研究也發現,反式脂肪酸攝取高者,將來發生冠心疾病與糖尿病的危險性可能增高。反式脂肪酸對血脂的影響雖不全一致,但大多數的研究結果長期攝食是有不良影響,美國心臟病學會在2001年新訂的高血脂飲食指標中,除了重申降低飽和脂肪酸與膽固醇的攝取外,新增的飲食建議就是減少反式脂肪酸的攝取。

另外在許瑞云醫師著作《哈佛醫師養生法》裡也提到反式脂肪(氫化油) 對人體健康的傷害:

- 提供抗胰島素現象,增加糖尿病風險。

- 增加壞膽固醇並減少好的膽固醇。壞的膽固醇會從肝臟移到血管壁,容易造成血管堵塞、引起心血管疾病。好的膽固醇可以幫助膽固醇從血管運回肝臟,有清血管的功效。

- 提高三酸肝油脂,容易得到脂肪肝,新陳代謝症候群。

- 反式脂肪並非自然的外來物,人體發現入侵時,會起發炎現象,容易關節炎、慢性疲勞。

反式脂肪酸藏在哪些食物裡

日常食物中,有哪些可能較易隱藏著反式脂肪酸呢?提醒您,下列這些型式存在的食物或油脂相對的含有較多的反式脂肪酸:

- 油炸食品:炸雞、炸薯條、油豆包、油豆腐、油條、鹽酥雞、甜甜圈...等。

- 酥油、植物酥油、烤酥油、白油、硬化油及利用這類油品製成的派類或酥皮點心食品。

- 餅餡油、塗抹油、沙拉醬。

- 烘焙用油製品:小西點、鬆餅、部分烘烤麵包。

- 洋芋片、經油炸處理的速食麵或糖果類。

- 奶精、奶精粉。

如何減少反式脂肪酸的攝取

- 少吃油炸類食品,包括多層的、酥脆的糕餅或西點麵包。

- 喝茶或咖啡選擇加牛奶、豆漿,而不是奶精。

- 選用大豆優酪乳、脫脂優酪乳、脫脂起司等。

- 選擇較軟之植物性奶油,因含較少量之反式脂肪酸。

- 減少攝取含氫化油脂加工食品:餅乾、薯條、甜甜圈、洋芋片等油炸或烘焙食品,都可能含有反式脂肪酸,消費者應開始多多注意食品包裝上的標示油脂名稱,在選擇奶油及各類食品時,不妨多留意以下標示:凡成分中有氫化植物油、半氫化植物油、人造奶油、人工奶油、人造植物奶油、植物性瑪琪琳、瑪琪琳、乳瑪琳,或標有反式脂肪、轉化脂肪等名稱者,表示極有可能含反式脂肪。

參考資料:衛福部食品資訊網、《哈佛醫師養生法》、公共電視有話好說

延伸閱讀: